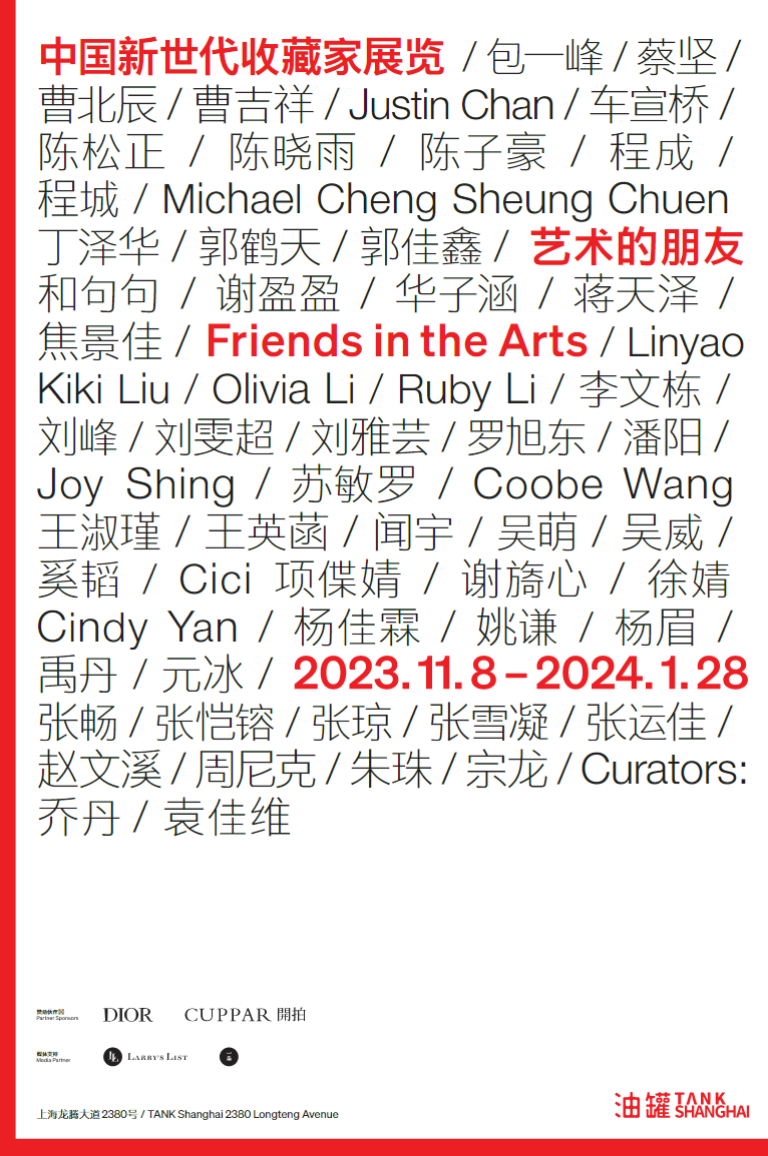

展览信息

展览《艺术的朋友》,集结了中国56位新世代收藏家,呈现他们最近三年收藏的当代艺术品。油罐艺术中心精心挑选他们收藏的来自世界各地艺术家不同媒介的代表作品,让我们可以通过展览,看他们讲述自己和当代艺术结缘的故事,感受他们与时代和艺术的共振。

2018年,上海油罐艺术中心聚焦中国当代艺术收藏家群体,呈现了梳理性展览《艺术赞助人》,率先关注并连结起中国的当代艺术收藏家。阔别五年后的今天,油罐艺术中心再一次带来系列展览“艺术的朋友”。我们将目光放在活跃于当代艺术界的新世代收藏家身上,期望能更全面地呈现此时此刻多元的藏家群像,呈现中国藏家的面貌。

艺术的朋友大多拥有海外留学背景,也从事着艺术文化相关行业。他们的文化意识和边界被打破,流动的思考方式和新颖的生活方式,促成了他们更从容于自我对当代艺术的判断和选择;让我们看到这个时代下的藏家对当代艺术和收藏的不同态度。新世代收藏家,带着他们对当代艺术的理解和热爱,成为了“艺术的朋友”。

“艺术的朋友”都是对当代艺术满怀热情的一类人,当代艺术收藏可以体现出个人对当下做出的判断、对社会产生的共鸣和对自我发现的感知。正是他们以自己的方式记录和推动着当代艺术,让展览《艺术的朋友》成为《艺术赞助人》展览的一个延续。

策展人介绍

乔丹

乔丹,上海油罐艺术中心负责人。曾就读于芝加哥艺术学院,并在芝加哥联合创办了非营利性空间“人无画廊”。2019年毕业后加入上海油罐艺术中心,先后组织呈现了展览《西斯特·盖茨:坏霓虹》,以及活动“油罐玩家艺术节”、“油罐跨年夜”等。

袁佳维

袁佳维是常驻上海的写作者与策展人。她本科毕业于复旦大学文物与博物馆学系,后就读于伦敦大学考陶德艺术学院,获艺术史硕士学位,以及建筑联盟学院,获历史与批判思维专业硕士学位。曾为Artforum中文网、《艺术当代》(ArtChina)、《艺术界》(LEAP)等媒体撰写文章。策划群展包括“海上丹迪”(东画廊,上海,2017年)、“坚决提高非生产性建筑的标准”(东画廊,上海,2018年)、“迅疾传播:僵尸、多重生命与幸存者之爱”(totalab,上海,2022年)、“坚决复习非生产性建筑的标准(上辑:固态模具;下辑:液态循环)”(长征独立空间,北京,2022–23年)、“缠缠缠绕——卡罗尔·波维(Carol Bove)、胡晓媛、阿丽佳·柯维德(Alicja Kwade)”(Longlati基金会,上海,2023年)等。目前研究兴趣涉及当代艺术的建筑媒介、(后)现代空间观念、边界美学及地理政治学相关。她自2021年起兼任Longlati基金会写作者收藏委员会(上海)主任与客席策展人,带领团队策划艺术家个展包括“马秋莎:汝肤之境/镜”(2022年)、“劳瑞·普罗沃斯特(Laure Prouvost):园林剧场与人类世的怪物寓言”(2022年)等,并于2022年与艺术家—策展人冯骏原在上海共同创办了拥有独立空间的策展事务所totalab。

藏家介绍

车宣桥

美凯龙艺术中心发起人车宣桥是一名艺术赞助人,她也是红星美凯龙集团副总裁和设计家居品牌 THE SHOUTER 的创始人。

美凯龙艺术中心的实体空间位于北京798艺术区内,于 2022年1月5日正式面向公众开放。非营利艺术机构美凯龙艺术中心由红星美凯龙控股支持,由艺术赞助人车宣桥创立。美凯龙艺术中心以一栋总面积900平方米的两层建筑为基地,将联合全球艺术家、策展人和泛文化艺术工作者,以多形式的持续共同工作构建一个专注于视觉发明的实践场域,成为当代艺术版图上的新形态文化坐标。

程城

分众传媒联合合伙人,天堂电影院公益计划发起人(北京)

程城先生,历经二十年深耕,开创了中国电影映前广告的从无到有,树立了多维度的电影映前广告评估体系及标准,致力于打造中国规模最大的电影广告媒体公司。在程城先生的引领下,中国电影广告市场规模得到空前增长,影院视频媒体已成为业内外备受关注与认可的主流新媒体力量,并成为最具影响力与传播价值的营销传播网络平台。

2018年6月,由程城倡导并发起的【天堂电影院】公益共建计划,旨在为祖国乡村有观影需求的青少年提供持续免费观影机会。

Linyao Kiki Liu

当下艺术空间创始人、艺术家、藏家

当下艺术空间是一家创办于2021年,并坐落于北京的非营利当代艺术机构。

当下,意指超越时空的开放性,其愿景是为艺术家及学者提供一个富有包容性的讨论环境。当下艺术空间的使命是通过多样多元的项目展览及活动来支持中国本土及国际青年艺术家们的艺术创作、文化交流和学术研究。空间着重支持以致力中国人文城乡发展和全球艺术生态,丰富并活化艺术创作环境为宗旨的各类项目。

Joy Shing

藏家

收藏当代艺术29年

香港左玛时装集团创始人

王淑瑾

一条合伙人

一条艺术创始人

罗旭东

藏家

罗旭东,1991年出生于山东东营,中共党员,艺术赞助人。孩童时代就有收藏癖好的他,在2014年大学毕业后便自己创业并经营企业,与此同时开始了当代艺术的收藏。短短近十年的时间内,凭借独到的眼光,建立起一套脉络清晰、独具风格的中国当代收藏体系,并且致力于推动中国当代艺术更好更健康的发展。

陈子豪

Longlati基金会

联合创始人暨总监

Longlati基金会是注册于中国香港的非营利机构,由徐传陞与陈子豪共同创立。Longlati基金会立足于变革中的文化图景与地缘生态之间,并助力推动当 代艺术的多元发展。自2017年启动至今,Longlati收藏与赞助计划围绕三个主题展开:二十世纪国际女性艺术家创作、少数与多重少数群体文化以及90 后中国艺术家的实践。

焦景佳

焦景佳, 作为设计领域的资深从业者,于2012年开始艺术收藏之旅。作为一名专业藏家,他的收藏涵盖的艺术形式广泛:包含有传统媒介中的版画、水彩到雕塑;具有先锋观念的当代艺术;前沿实验性的新媒体艺术。历时8年,在众多国际知名艺术家的精品力作聚集下,打造了一个充满当代艺术养分的艺术空间“菜园”。

他认为,对当代艺术和艺术品收藏的兴趣主要来源于自己的职业,他与艺术、艺术家紧密相连。在他的职业经历中,世界著名建筑设计师贝聿铭、安藤忠雄,以及德国的“包豪斯”理论,都对他产生了深远的影响。这些大师和理论的成功之处在于将“设计”与“艺术”融合在建筑领域,这一信条使他受益匪浅,也使他在实践过程中对当代艺术与现代设计的关系产生了浓厚的兴趣。

程成

青年藏家

程成,1996年出生,留学英国6年并获得艺术史硕士学位,现为香港泰翃艺术基金会(ti艺术基金会)主理人。

陈松正

M+ 新艺术委员会成员

收藏家

刘雅芸 刘雅芸

藏家

宗龙

西安藏家

张运佳

虹·美术馆 馆长,青年策展人

连续创业者,投资人

当代艺术爱好者

蒋天泽

收藏家

蒋天泽成长于上海,人无画廊联合创办人,目前在复旦大学攻读博士学位。他将收藏和学术研究相结合,聚焦于当代年轻艺术家,并试图从这些作品中探索当代新锐艺术的发展脉络。

吴萌

创业者、收藏人士、艺术赞助人

吴萌,创业者、收藏人士、艺术赞助人。从2017年至今,Wu Meng Collection以视觉文化中的图像学为线索,已藏逾300件战后及当代艺术作品:此Collection亦有藏品曾捐赠予包括蓬皮杜艺术中心和新加坡美术馆在内的国际机构。吴萌是UCCA和纽约新美术馆的赞助人,并于2021年创办了非盈利、非收藏的平台M Art Foundation,着力支持当代艺术家的实践和理论创新。

项偞婧

“艺术你我C”创办人

星空间合伙人之一

项偞婧Cici Xiang毕业于伦敦大学学院艺术史专业,2019年创办艺术科普项目“艺术你我C”,2021年11月以画廊合伙人的身份正式加入星空间,其多重身份活跃于时尚、文化及艺术领域。

谢盈盈

藏家

Michelle Ying Ying Hsieh谢盈盈,身在一个媒体家庭,出生台北,在美国受教育,毕业于纽约苏富比艺术学院,现居香港,现为弗里兹大中华地球村客户顾问。母亲为典藏艺术杂志创办人,从小受到妈妈影响,一开始跟随母亲收藏喜好,到最后慢慢带着母亲一起研究西方当代艺术。特别关注女性艺术家,尤其那些为了家庭暂停自己事业的女性艺术家。

包一峰

ART021,JINGART,DnA SHENZHEN 联合创办人

Justin Chan

JUZHI矩制家居

创始人 & 主理人

CHI艺术中心创始人

张琼

ASE基金会创始人

张琼女士毕业于斯坦福大学商学院,有近二十年的风险投资和创业的经验,是中国最早、最优秀的女性风险投资家和创业家。她同时是一位生活品鉴家、艺术品收藏家和赞助人。2021年,她创立了非营利性基金会–ASE FOUNDATION (ASE基金会),旨在支持和推动当代艺术的研究、交流及展览。

蔡坚

1993年生于广东潮州

徐婧

青年藏家

Gallery Func联合创始人

郭鹤天

人无画廊联合创始人,独立杂志te magazine 创始人及主编、策展人、藏家

郭鹤天Michael,工作生活于纽约和北京。他2017年毕业于芝加哥艺术学院,并于2020年取得英国皇家艺术学院策展学硕士学位。芝加哥非盈利空间人无画廊联合创始人,独立杂志te magazine创始人及主编,策展人,藏家。曾收藏安东尼·葛姆雷,达米安·赫斯特,李禹焕,艾利克斯·卡茨,草间弥生,奥斯卡·穆里略,沃尔夫冈·提尔曼斯,明和晃平,何翔宇,梁慧圭以及加藤泉等国内外艺术家的作品。

丁泽华

藏家

北京松泽艺术中心总裁

2022年3月,北京松泽艺术中心总裁、收藏家丁泽华正式出任松美术馆馆长,全面负责未来松美术馆的运营与管理。丁泽华先生对艺术有着极其浓厚的热情,个人收藏涉猎20世纪以来丰富的中国当代艺术作品,时刻关注中国当代艺术发展的新视角与前瞻性,力图建立中国民营美术馆现当代艺术的展示序列。松美术馆将以丁泽华先生的个人收藏为基础,通过深层次的研究,形成具有垂直性思考的展陈,增强松美术馆的学术性和专业性建设,全方位优化及维护民营美术馆的良性生态,积极参与并推动中国当代艺术的发展进程。

元冰

藏家

北京启盛融业投资有限公司 董事

北京木木美术馆 理事

新月收藏计划 创始人

元冰目前工作于北京,在米兰理工设计学院完成设计管理硕士学位,旅居在欧洲期间她参访过很多重要的艺术机构和展览,其中威尼斯双年展和卡塞尔文献展中的很多艺术家都进入了她的收藏 如 :Wolfgang Tillmans、Oscar Murillo、Katharina Grosse、Laure Prouvost、Hernan Bas、MariamCahn、Simon Fujiwara等。

Eclosion Collection + Projects 新月收藏于今年开幕,空间将展出元冰多年的艺术收藏作品。其名 Ecolosion 意为羽化和绽放,寓意着艺术品收藏经久沉淀后的成⻓和蜕变。

透过新月收藏计划,我们将深入艺术史与跨地域文化的研究,并将线索延伸至⻄方及泛亚洲文化,建立具备独立当代视角的收藏脉络。期望将 Ecolosion Collection + Project构建为一个与藏家朋友、艺术研究人员和策展人的交流平台。

张恺镕

之已基金会创始人、当下艺术基金会联合创始人

张恺镕,工作生活于纽约和北京,2021年毕业于英国皇家艺术学院雕塑系,同年以联合创始人的身份共同创办非营利机构当下艺术空间,其愿景是为艺术家及学者提供一个富有包容性的讨论环境,空间的使命是通过多样多元的项目展览及活动来支持中国本土及国际青年艺术家们的艺术创作、文化交流和学术研究。此外,张恺镕亦是其家族收藏的管理者,并负责其家族艺术基金会首次收藏展的筹备工作,将涉及中国古代书画与世界范围内的当代艺术作品。

赵文溪

藏家

赵文溪目前工作生活于北京和纽约。她本科毕业于纽约大学,并取得经济学学士学位。而后于2017年取得佳士得学院艺术史与艺术品管理硕士学位,并曾就职于纽约佳士得印象派及现代艺术部门。赵文溪的收藏聚焦于中西方当代艺术,包含了绘画、雕塑、装置、影像等媒介。

Michael Cheng Sheung Chuen

90后藏家

Michael Cheng Sheung Chuen,90后青年藏家,常居香港、北京。因自小受父亲影响,深受古代艺术熏陶,对艺术有了早期的萌芽感知,在英国完成金融管理学位后,又于佳士得学院学习。2017年回国后开始艺术收藏之旅,收藏涉及中西方当代艺术,收藏媒介广泛。

曹北辰

藏家

曹北辰,2010年从英国Kings College研究生毕业,归国后任职于会计师事务所,目前在家族企业中负责股权投资相关工作。他于2019年开始涉及艺术品收藏领域,收藏主要集中于中国与国际新兴以及具有独创开拓性的艺术家方向,包含Tal R, Friedrich Kunath, Mostafa Sarabi, Angel Otero,Lari Pittman,Henry Curchod,欧阳春,仇晓飞,韦嘉,陆超, 谭永勍等一系列艺术家的代表性作品。

Cindy Yan

青年藏家

艺术赞助人

Cindy Yan, 青年藏家,艺术赞助人,常驻上海,2019年开始进入当代艺术收藏领域,从西方战后艺术开始,到中国中生代艺术家,身为一个热爱生活和艺术的90后年轻藏家,不断关注年轻艺术家的发展,与他们共同成长和进步。“艺术来源生活又高于生活,艺术给予我很多养分,让我重新发现成长路上的善与美”。

华子涵

北丘当代美术馆馆长

北丘当代美术馆坐落于江苏省南京市玄武区环亚凯瑟琳广场半山花园,背倚北极阁。作为全国首座镶嵌于城市中心山丘上的美术馆,北丘集当代艺术收藏、展陈、研发和教育为一体。

美术馆主体建筑保留了二十余年前的建筑原貌,在六年前历经修复与加固,1100 平方米的空间与郁郁葱葱的山体巧妙衔接,清水混凝土浇灌的展馆内部呈现出工业与原始的碰撞。历史、自然和现实交织,先锋与传统反复试探,当代艺术的在地性、多模态化和不确定性都在这里得以响应。

刘雯超

藏家新手,龙美术馆

禹丹

一亖艺术基金会创始人

禹丹于2023年初在香港成立了一亖艺术基金会。承禹丹对于中国西南地区、中国及国际当代艺术发展之长期关注,一亖艺术基金会依托禹丹女士之构建数年的个人收藏、策展实践和社会网络为基础,于禹丹所居住的四川成都、中国香港和英国伦敦作为连接点,以在地性、当代性、国际性作为愿景,积极为当代艺术实践的多元生长营造理想场域。

Ruby Li Ying

Ruby Li Ying 主要生活在上海和香港,Li的收藏之旅开始于2013年,从中国古代书画和中国当代艺术开始,近年来开始进入西方当代艺术的收藏。Li的收藏一方面关注在中国和西方当代艺术史上具有重要地位的艺术家,另一方面持续赞助新生代的年轻艺术家。除了持续关注近年来的学术热点以外,更多的将关注点重新又回归真正的艺术史中具有价值的艺术家,收藏的核心是希望能打破身份,性别,地域的局限,寻找真正能经得住时间的长河,历史的沉淀的艺术家。

潘阳

潘阳,作为一位90后藏家,pan space创始人,于18年开始进入收藏领域,佛系收藏。

朱珠

藏家

陈晓雨

藏家 & 翰宙文化创始人

陈晓雨,UCCA尤伦斯艺术基金会理事,独立音乐经纪人,近年来持续支持独立音乐人培养和音乐产业的发展。收藏艺术品大概有16年左右,近年来将更多的关注力放在中国当代年轻艺术家身上。

精湛呈现的画工和不俗的视觉表现力,作品展示出的时代背景和内容让人有共鸣的,往往是她最感兴趣的。

杨眉

杨眉,目前工作和生活在香港、广州和上海。拥有香港中文大学的社会科学和澳门科技大学的艺术史双硕士学位。她的收藏专注于东西方青年当代艺术家作品。

吴威

吴威出生于1993年1月6日,2014年毕业于湖北美术学院服装艺术设计学院,并于2014年创立FMACM®服装品牌。

王英菡

王英菡,持有香港大学国际及公共事务关系硕士学位,Tatler Gen.T艺术领域上榜者,M+视觉文化博物馆创始赞助人。

张畅

藏家、当下艺术基金会联合创始人

曹吉祥

萃舍云集 管理合伙人

杨佳霖

The Soil Collection 联合创始人

杨佳霖(Aria Yang),常驻北京与香港,拥有艺术管理方面的国际学历与本土机构经验。2022年与与郭佳鑫(Vince Guo)共同创立the soil collection,期待通过游牧式策展与针对年轻艺术家的委任创作建立一个流动的、可被讨论的收藏计划。

张雪凝

张雪凝女士常驻北京与纽约,她丰富的当代收藏以女性艺术家及摄影作品为两条主线索。张雪凝女士是法国蓬皮杜艺术中心亚太委员会的成员,她赞助了蓬皮杜于2019 年举办的曹斐个人展览,以及 2021 年由首席策展人克里斯蒂娜·马塞尔主持的“她们与抽象”群展,该展览对抽象艺术中的女性艺术家及她们的作品进行了全面的阐释。 张雪凝女士同时也是尤伦斯国际委员会的一员。

李文栋

藏家

郭佳鑫

郭佳鑫(Vince Guo),是一名常驻北京与香港的90后收藏家,拥有艺术管理方面的国际学历与本土机构经验。

刘峰

佑港资本创始人

专注二级市场投资和并购

艺术和岩茶爱好者 喜欢写作

个人公众号“加斯顿的愤怒”

闻宇

闻宇,收藏家,澳大利亚Lal Lal美术馆创办人

闻宇自2013年开始接触和收藏当代艺术,迄今为止收藏了百余位等国内外现当代艺术家的多件作品。闻宇还通过澳洲LalLal美术馆支持艺术家开展艺术家驻留项目,在2017年至2019年期间,已有十余位中国当代艺术家完成了其艺术驻留项目。新的驻留项目亦在开展中。闻宇执掌的天宇羊毛工业总部位于江苏省张家港保税区,是全球最大的羊毛加工企业,布局澳大利亚、新西兰、南非、乌拉圭、阿根廷、意大利,为全球诸多奢侈品服装提供服务。

和句句

之谷空间创始人(北京)

苏敏罗

苏敏罗,高级艺术顾问,艺术收藏家,上海赛森艺术空间创始人,致力于中国当代艺术的收藏与推广,长期支持中国一线及新锐艺术家的创作及拓展。苏敏罗把自己定位为“以藏养藏”的一类艺术收藏者,认为每一位收藏者都会有较为个性化的收藏偏好,而苏敏罗则特别喜欢能够凸显个人笔触语言的艺术作品。苏敏罗长期推动年轻艺术家与画廊及其他商业项目的合作,是将当代艺术作品推广到商业空间的先行者。

李纳

李纳毕业于纽约大学。家族收藏艺术品30余年,本人专注于当代艺术领域,并运营艺术账号Olivia Art Talk,以艺术评论及艺术圈访谈为主要内容

姚谦

作为历任台湾EMI、Virgin、Sony唱片公司总经理,姚谦出版过《我们都是有歌的人》、《如果这可以是首歌》、《一个人的收藏》等书籍;并担任《Ah-Art》纪录片监制和「细看常玉」策展人。他于2020年参与制作腾讯《啊!艺术》纪录片,镜好听《一个人的收藏》首支Podcast 于2021年上线;镜好听《一个人的收藏》第二季 Podcast 于2022年上线。

周尼克

受父辈一代倾心古代佛像收藏的启发,出生于2000年的周尼克在耳濡目染下逐渐确立了自己对当代艺术的兴趣。他于2018年前后进入收藏与赞助领域,配置多元,试图在经典与观念之间建立沟通的桥梁。他在本科就读工科专业期间创立了非营利机构69 ART CAMPUS艺术中心,目前位于北京西四环北路143号百得利汽车产业园区内,致力将自身的当代艺术收藏分享给大众,同时邀请并资助策展人与艺术家开展不同类型的艺术项目,即创造一种企业办公和艺术展示共处一个空间的新型方法论。

谢旖心

谢旖心女士常驻上海与北美,先后于美国及英国院校取得艺术史本科学士及硕士研究生学位,拥有艺术管理方面的从业经验,后任职于文化投资机构,探索艺术文化与其他领域有机结合的可能性。

奚韬

奚韬专注于唱作音乐人的价值开发与提升,以音乐人品牌塑造法为基础,为不同阶段的音乐人提供个性发展策略、技术支持与商业化路径。

2020年及2023年分别策划推出音乐艺术跨界项目-“万物之与动物相遇”“万物2 遥远的相似性”。邀请音乐家及艺术家就同一主题分别创作,拓宽了艺术领域大众年轻受众群。2022年开办以艺术展览、现场演出、餐食和咖啡文化艺术综合的A26空间。伴随每两个月为一期的艺术实践,为大胆有为的艺术家提供舞台,展览伴随配套餐饮和演出,以突破常规的方式与观众形成一种新鲜且深入的互动。

Coobe Wang

Coobe Wang,金融行业投资者,2019年与夫人Sophia Luo共同进入当代艺术收藏领域,涉猎广泛包括绘画、雕塑、装置、影像、声音以及综合媒介的作品。他关注不同地区艺术家之间的对话并在此基础之上进行共同感与判断力批判,现以Last Piece Collection命名其收藏。

艺术家介绍

奥斯卡·穆⾥略

Oscar Murillo(奥斯卡·穆⾥略)出⽣于哥伦⽐亚,现居住在不同的地⽅。他以创新和流动的实践⽽闻名,包括绘画、纸上作品、雕塑、装置、⾏动、现场活动、合作项⽬和视频。总体来看,他的作品体现了对⽂化交流概念的持续强调,以及思想、语⾔甚⾄⽇常物品被替换、流通和越来越混合的多种⽅式。穆⾥略的作品传达了对全球化特定条件及其随之⽽来的不断变化状态的细致理解,同时保持了⼈类经验的普遍性。

穆⾥略于2007年获得伦敦威斯敏斯特⼤学BFA学位,2012年获得伦敦皇家艺术学院MFA学位。他于2013年加⼊David Zwirner画廊,并在随后的⼀年在纽约画廊举办了⾸次展览,题为《A Mercantile Novel》。2015年,他在David Zwirner画廊伦敦分部

举办了个展《binary function marked》。2016年,纽约画廊展出了艺术家新作品的个展《through patches of corn, wheat and mud》。2018年,内容和信息的积累在David Zwirner⾹港画廊展出,这是艺术家在亚洲举办的⾸次个展。2019年,在画廊伦敦分部举办了《Manifestation》展览。2020年,在画廊巴黎分部展出了《News》。2022年,在纽约举⾏了艺术家与David Zwirner合作的第七次个展《Ourself behind ourself concealed》。

2022年,穆⾥略的个⼈作品展在荷兰海⽛的KM21和密苏⾥州圣路易斯市的圣路易斯艺术博物馆上映。此外,艺术家在意⼤利的第⼀次个⼈展览名为“奥斯卡·穆⾥略:灵魂与姿态”,于2022年在罗⻢Memmo基⾦会举⾏。奥斯卡·穆⾥略:从天堂吹来⼀阵⻛暴于2022年秋季在威尼斯Scuola Grande della Misericordia上映。2019-2020年,奥斯卡·穆⾥略:社会⾼度在阿斯彭艺术博物馆展出。同样在2019-2020年,奥斯卡·穆⾥略:⽔平⿊暗寻求团结在德国汉堡的Kunstverein展出。此外,穆⾥略是赢得2019年特纳奖的四位艺术家之⼀。特纳奖展览在英格兰⻢盖特的特纳当代艺术中⼼展出,持续到2020年1⽉。同样在2019年,与托尼·科克斯(Tony Cokes)的双⼈展览《碰撞/联盟》在纽约The Shed展出。同年早些时候,奥斯卡·穆⾥略|张恩利的双⼈个展在上海chi K11艺术博物馆和剑桥⼤学Kettle’s Yard举⾏。穆⾥略的作品和项⽬曾在世界各地的重要机构进⾏个⼈展览。2017-2018年,艺术家的个⼈作品展在Haus der Kunst上映,并由该博物馆与David Zwirner Books合作出版了⼀本全⾯的专题画册。2017年,CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux和Concorde、巴黎以及阿塞拜疆巴库的Yarat当代艺术中⼼也举⾏了展览。2015年,个⼈展览分别在哥伦⽐亚国⽴⼤学艺术博物馆、⻢德⾥Daoíz y Velarde⽂化中⼼(ArcoColombia 2015的⼀部分)和德克萨斯州圣安东尼奥市的Artpace上映。同样在2015年,在纽约Performa 15期间,穆⾥略在亚历⼭⼤·汉密尔顿美国海关⼤楼举办了⼀周的表演和装置系列《Lucky dip》。2014年,穆⾥略的绘画、雕塑和视频作品在法国雷恩40mcube展出,作为第四届雷恩⼯作室——当代艺术双年展的组成部分。同样在2014年,在洛杉矶The Mistake Room举办了⼀场作品展览,以庆祝该场地的⾸次展览。2013年,南伦敦画廊举办了艺术家在英国的⾸次重要个⼈展览。

2012年,他在迈阿密Rubell Family Collection进⾏了为期五周的夏季驻地创作绘画,并于同年晚些时候展出,标志着他在美国的⾸次个⼈展览。其他曾展出他作品和项⽬的场所包括新蒙纳科国家博物馆(2016)、Showroom MAMA,⿅特丹(2013)和伦敦Serpentine Gallery(2012)。穆⾥略正在进⾏的⻓期项⽬Frequencies是与艺术家家庭成员、⼯作室团队和全球合作者共同开发的,将画布暂时固定在全球选定学校的课桌上,⿎励10⾄16岁的学⽣创造任何形式的标记制作——绘画、写作、涂鸦。 Frequencies于2015年在第56届威尼斯双年展:全世界的未来中展出。次年,即2016年,它在中国杭州第⼆届纤维

艺术三年展和⽇本第三届爱知三年展“Homo Faber:A Rainbow Caravan”中展出。2017年,它作为穆⾥略Capsule 07展览的⼀部分在慕尼⿊Haus der Kunst展出,并作为Cleveland当代艺术博物馆的A Poet*hical Wager和Kiev PinchukArtCentre的Fragile State等群展的⼀部分展出。2019年,该项⽬在英国约克郡雕塑公园举办了专⻔的展览。2021年,该项⽬作为Alia Farid在纽约瑞⼠学院策划的The Space Between Classrooms、MAM Project 029:Oscar Murillo、东京森美术馆、加利福尼

亚州Coachella Valley的Desert X 2021和TANK Shanghai的美学等展览中展出。Artangel组织的Frequencies演示于2021年在伦敦Cardinal Pole天主教学校展出。2015年,David Zwirner Books出版了Oscar Murillo:Frequencies,记录了该项⽬的第⼀年,并包括画布复制品和涉及学校和学⽣的照⽚。穆⾥略还是Frequencies的创始⼈和主管,这是⼀个相遇、交流和社会地理参与的空间。这个项⽬源于艺术家同名